振付師の思考法【MAA】叡明高校ダンス部2021年マイナビハイダン優勝作品をセルフ解説

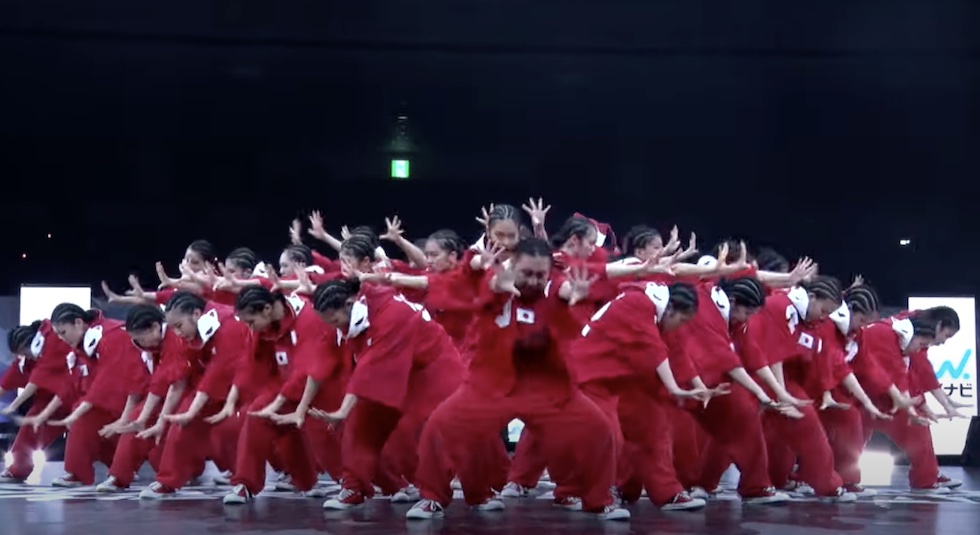

0:22〜0:31

●ダンス展開

ビートが入ってくるので、密集隊形から一気に広がり、全身で力強く踊ることを見せて、全体での緩急を出しています。

0:31〜0:41

●フォーメーション展開

そこから、また一気に密集隊形に戻して、いわゆるフォーメーションを駆使した立体感のある音ハメをしています(音ハメのパターンが何通りかあり、音によって使い回しています。なぜなら作るのがすごく大変だから… 笑)。

0:41〜1:04

●スピード展開

密集からまた位置を広げていきます。

このパートのポイントとしては、全体でのスピード感!

JAZZのナンバーのような、上下左右の動きやシンメがあったり、中央と端の振りが違っていたり、とにかく目まぐるしく構成が変わっていく様子を見せています。

そしてラストもあえて音を繰り返しにして、映画のクライマックスのような畳み掛ける感じを作って、一気に次の曲に変わり(動から静)また新たな展開へと変化します。

急に展開が変わるのではなく、1:04〜1:08 はあえての空白の間を作っています。

1:08〜1:18

●コミカル展開

2 人のメンバーの腕に仕込んだ暖簾を出して、そこから笑顔が素敵な部長が覗き込んで、阿波踊りを踊りながら1人づつ出てきます。

ここは、全体の転換という部分で演出上は非常に重要です。ここがあるとないとでは全体の印象が大きく変わります。

見る側の休憩する場所というか、全曲をイケイケのフルパワーにしちゃうと見る方も疲れてくるのです。

そういった意味での箸休めの部分でもあり、阿波踊りというコミカルな動きを取り入れることによって演出としての面白さも出て、全体のメリハリがさらに増します。

(笑顔が素敵な部長が阿波踊りを習っていたのも功を奏しました!)

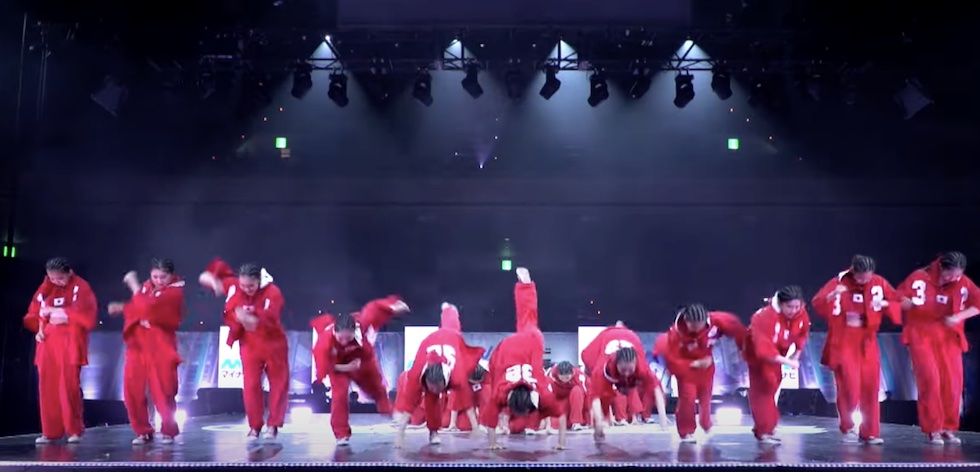

1:18〜1:51

●スピード展開#2

ドルフィンでカノンを見せたり、様々な構成を主とした、でも思い切りのあるダンスをしてさらに盛り上げていきます。

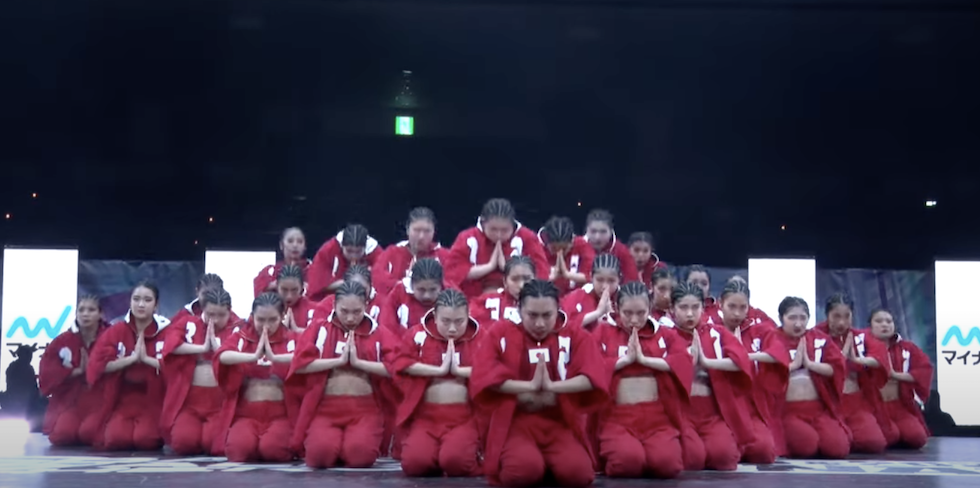

1:51〜2:11

●和の世界観

また密集隊形に一気に集まって、正座の状態から琴を弾くような動きだったりと、「和」の要素が強く出るフリを意識しました。

途中から立体的になるところも気に入ってます。

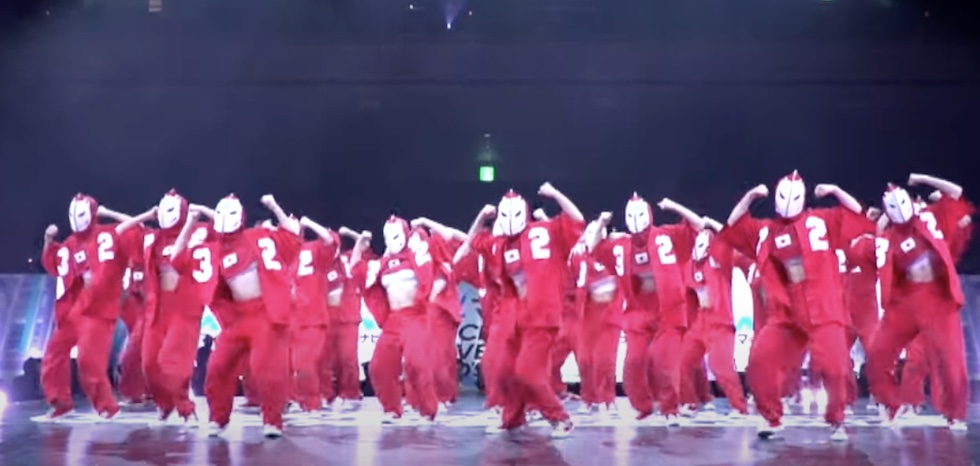

2:11〜ラスト

●エンディング

後ろ向きからパーカーのフードを被って、狐の顔になるという演出を駄目押しで用いてからのラスト畳み掛け!

全体のポイント

目まぐるしく変わる展開や阿波踊りや狐の顔になる等、構成と演出のバランスがいい作品になったと思います。

しかしながら、どんなに良い作品でも、踊り手の完成度が低ければ機能はしません。

ほとんど自分達だけでここまでのクオリティに昇華させてくれた当時の部員達には感謝しかないです!

そして、「このネタを踊りたい!」という部長の情熱とカリスマ性がチームを一丸とさせていたのも、成功の大きな要因かと思います。

MAA「振り付けの思考法」まとめ

自分の振り付けのこだわりを言うならば、フリ・音・衣装の全ての統一性。

つまりは、なぜそのフリで、なぜその音で、なぜその衣装なのか?ってところが、きちんとリンクしているという点でしょうか。

他にアドバイスとしてはたくさんありますが、一つをあげるとするなら、音と音の転換をハッキリさせること!

曲が変わっているのにフリのテンションが全く変わってないとか、曲ごとに振付師を分けたら全部サビみたいな詰め込み方になってしまった、という状況にならないように、曲ごとに展開をつけたり、全体を監督する作業も重要ですね。

例えば無音で作品を見た時に「あ!ここが音が変わった!」ぐらい、わかりやすい転換が1箇所でもあれば良いと思います。

みなさんもぜひ、こだわりのある作品を作ってみてください!

★ダンス部情報満載のYouTubeチャンネル『ダンスク!TV』

高校ダンス部専門フリーマガジン&ウェブ『ダンスク!』のチャンネル。独自番組、高校訪問ワークショップ動画、トレーニング動画、ダンス部紹介動画など更新中!